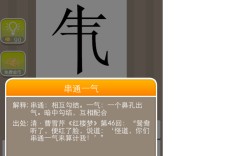

【成語意思】:本來面目:原為佛家語,指人的本性;后多比喻事物原來的模樣。

【成語來源】:唐·慧能《六祖壇經·行由品》:“不思善,不思惡,正與么時,那個是明上座本來面目。”

【成語拼音】:běn lái miàn mù

【成語聲母】:BLMM

【成語年代】:古代成語

【用法分析】:本來面目作主語、賓語;用于人與事物,偏正式成語。

【成語結構】:聯合式成語

【成語字數】:四字成語

【使用程度】:常用成語

【褒貶解析】:褒義詞

【本來面目的近義詞】:廬山真面目、真相大白

【本來面目的反義詞】:涂脂抹粉、喬裝打扮

【成語例子】:這一潤色,留傳固然留傳了,但可惜的是一定失去了許多本來面目。(魯迅《且介亭雜文·門外文談》)

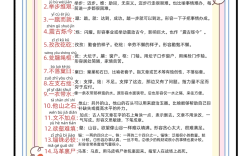

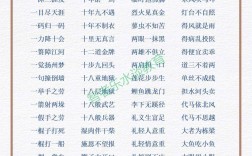

【成語接龍】:

本來面目 → 目不轉睛 → 睛明目亮 → 亮麗奪目 → 目光如炬 → 炬火相傳 → 傳宗接代 → 代代相傳 → 傳為佳話 → 話不投機 → 機不可失 → 失之東隅 → 隅谷之聲

微信掃一掃打賞

微信掃一掃打賞